H年复一年,圣地亚哥Ramón y卡哈尔独自坐在家里的实验室里,低着头,驼背,黑色的眼睛盯着显微镜,这是将他与外部世界联系在一起的唯一物体。他宽阔的前额和鹰钩鼻给他一种尊贵的,几乎是帝王的绅士的形象,尽管他的头顶像和尚一样光秃秃的。他的听众只有一堆玻璃瓶,有的矮的粗的,有的高的瘦的,瓶塞堵住,里面装着白色的粉末和彩色的液体。其他的椅子上堆满了日记本和课本,没有给其他人留下任何座位。沾满了染料、墨水和血迹的桌布上,散落着一些既脱俗又自然的图案。五彩缤纷的透明载玻片散落在工作台上,上面装着从被宰杀的动物身上取下的神经组织,化学处理后,它们的触感还很粘。

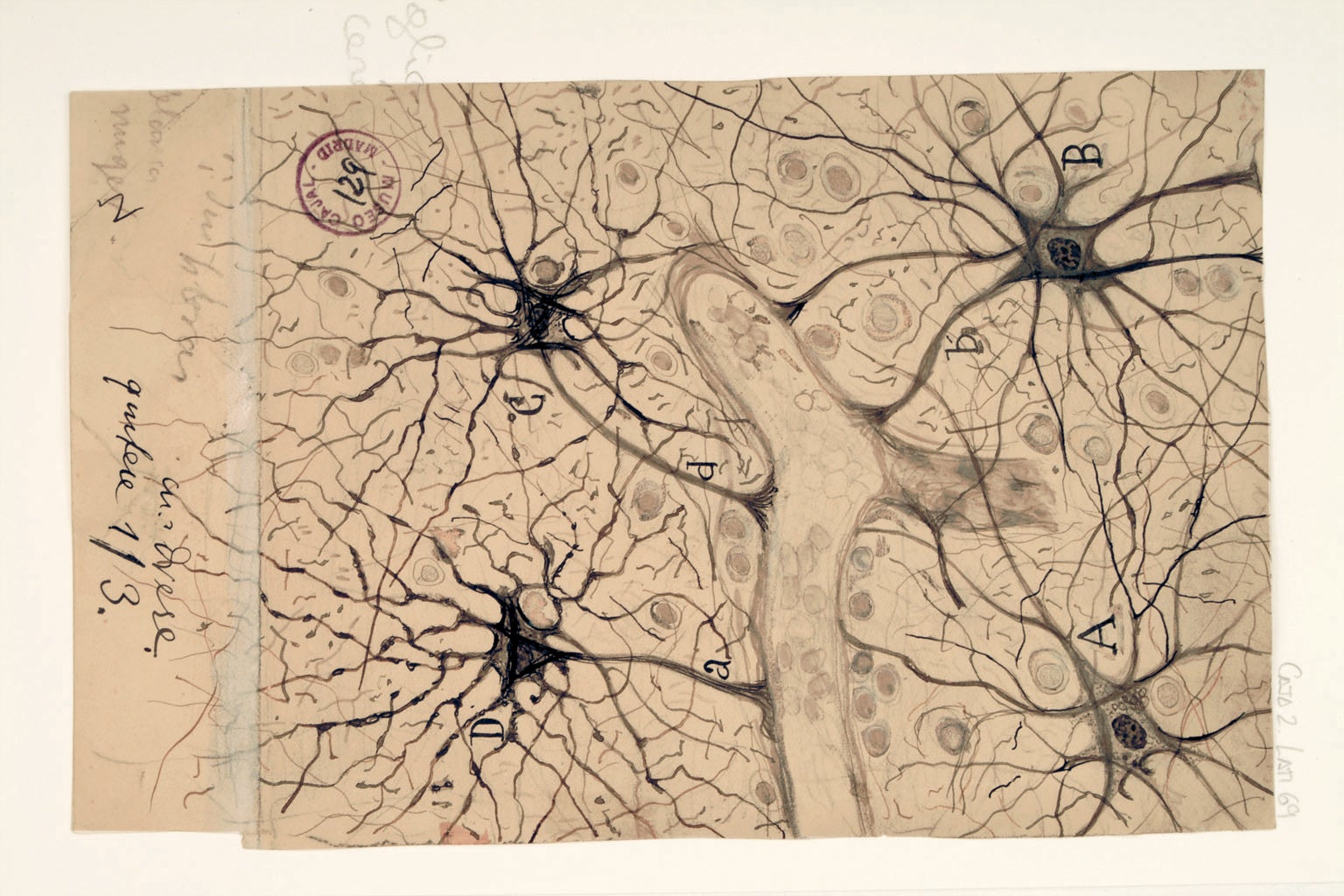

卡哈尔用左手拇指和食指调整着载玻片的边角,就好像它是显微镜镜头下的一个微型相框。他用右手转动乐器侧面的黄铜旋钮,一边把图像画成焦点,一边自言自语:像墨迹一样的棕黑色物体,以及透明的黄色背景下发散的丝状附着物。大脑的奇妙图景终于展现在他面前,比他想象的还要真实。

在19世纪后期,大多数科学家认为大脑是由一堆连续缠绕的纤维组成的,就像迷宫一样蜿蜒曲折。卡哈尔提出了第一个明确的证据,证明大脑是由单个细胞(后来被称为神经元)组成的,这些细胞与构成其他生命世界的细胞在根本上是相同的。他认为,神经元是思想和感觉等心理印象的存储单元,这些印象结合在一起形成了我们对生命的体验:“了解大脑相当于确定了思想和意志的物质过程,”他写道。他宣称,生物学家的最高理想是解开自我之谜。在神经元的结构中,卡哈尔认为他找到了意识本身的家。

卡哈尔被认为是现代神经科学的奠基人。历史学家将他与达尔文和巴斯德列为19世纪最伟大的生物学家之一,并与哥白尼、伽利略和牛顿列为有史以来最伟大的科学家之一。他的杰作,人类和脊椎动物的神经系统结构,一个神经科学的基础文本,可以与之相提并论吗《物种起源进化生物学。1906年,卡哈尔因对神经元结构的研究而获得诺贝尔奖,他全身心地研究神经元的出生、生长、衰退和死亡,甚至带着一种同情,几乎把神经元当作人类来研究。“灵魂的神秘蝴蝶,”卡哈尔这样称呼它们,“它们扇动的翅膀有朝一日可能会向我们揭示心灵的秘密。”他创作了数千幅神经元的图画,它们既美丽又复杂,至今仍被印在神经解剖学教科书上,并在艺术博物馆展出。在他获得诺贝尔奖100多年后,我们感谢卡哈尔让我们知道了神经系统的样子。一些科学家甚至把卡哈尔画的神经元纹在身上。“只有真正的艺术家才会被科学所吸引,”他说。

一个新的真理

在卡哈尔的时代,观察细胞的最先进的方法是组织学,这是一个复杂而多变的过程,用化学物质对解剖组织进行染色,化学物质的分子附着在细胞的微妙结构上,通过光学显微镜可以神奇地看到细胞。在现有的原始染色技术基础上,欧洲各地的研究人员试图厘清大脑内部的问题,但都以失败告终。大脑被认为是心智的器官。1873年,意大利研究员卡米洛·高尔基(Camillo Golgi)在米兰郊外的阿比亚特格拉索(Abbiategrasso)公寓的厨房里,凭着运气和技巧,偶然发现了一项革命性的神经解剖学新技术。高尔基在给朋友的信中写道:“我已经取得了巨大的成果,希望未来能做得更好。”他吹嘘自己的方法如此强大,“即使对盲人”也能揭示神经组织的结构。他称之为黑色反应。高尔基的一位学生发现了“黑色反应的神奇之美……即使是门外汉也能欣赏到这些画中细胞的轮廓,就好像是莱昂纳多画的一样。”卡哈尔第一次看到这项技术是在一位同事的家里,这位同事刚从巴黎留学回来,卡哈尔完全被迷住了。“在完全半透明的黄色背景上,”卡哈尔回忆说,“稀疏的黑色细丝看起来光滑而细,或多刺而厚,还有黑色三角形星状或梭状体!”人们会以为它们是用中国墨水画在透明的日本纸上的图案…… Here everything was simple, clear, and unconfused ... The amazed eye could not be removed from this contemplation. The dream technique is a reality!”

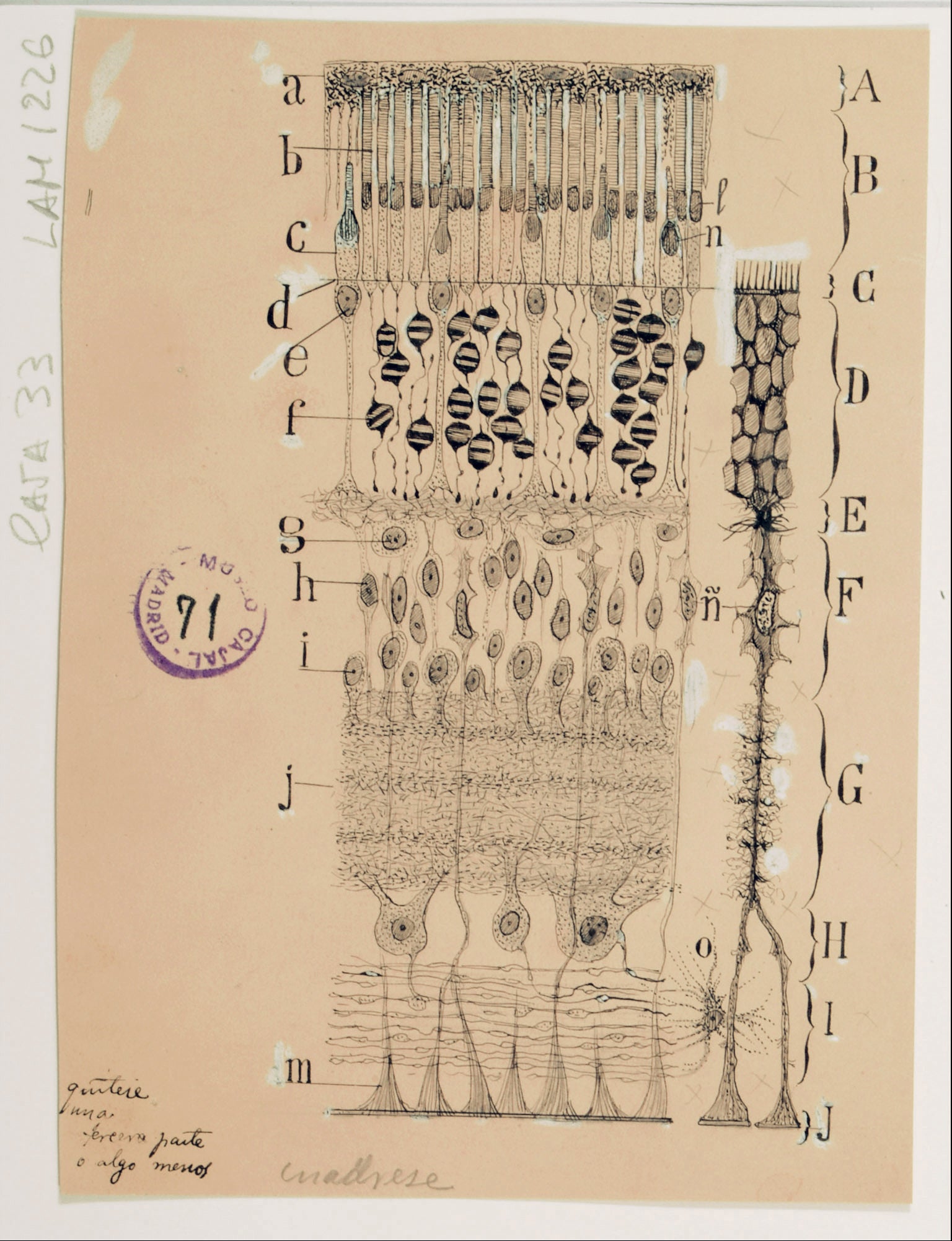

虽然黑色反应极大地减少了显微镜载玻片上可见的神经元素的数量,但这些元素仍然密集地排列在一起,它们的纤维似乎彼此不可分割。传统上,研究人员研究的是正常寿命后自然死亡的成年人的神经组织。问题是,在成人的神经系统中,纤维已经完全生长,因此结构极其复杂。为了寻找这个问题的解决方案,卡哈尔求助于胚胎学——也被称为个体发育学——他第一次读到这门学科是在大学课本上。卡哈尔解释说:“如果我们把自然序列倒过来看,我们应该不会惊讶于神经系统的许多结构复杂性逐渐消失。”在年轻标本的神经系统中,理论上细胞体更简单,纤维更短,数量更少,它们之间的关系更容易辨别。神经系统也很适合胚胎学的方法,因为随着轴突的生长,它们会形成髓鞘(脂肪和蛋白质的绝缘层),它会排斥银微晶体,防止封闭的纤维被染色。没有厚鞘的年轻轴突能更充分地吸收污渍。此外,成熟的轴突有时长到几英尺长,更有可能在切片过程中被切断。他写道:“既然长成的森林是不可捉摸的,为什么不回到我们可能会说的对苗圃阶段的幼树的研究呢?”

在36岁的时候,卡哈尔发现自己在孵蛋,就像他小时候喜欢做的那样。这一次,卡哈尔没有等待见证“新生婴儿的蜕变”,而是在几天后切开蛋壳,取出胚胎。胚胎组织太脆弱了,无法承受切片机卡扣的压力。于是,他用左手的拇指和食指夹着那块薄纸,用剃须刀片切了几段,用一种他从未预见到的方式,将他年轻时当学徒时所受的理发训练运用到理发上。卡哈尔在巴塞罗那的一个私人学生和他一起在实验室工作,他证实他的手工切割的部分——通常在15到20微米之间——和任何机器切割的部分一样完美。

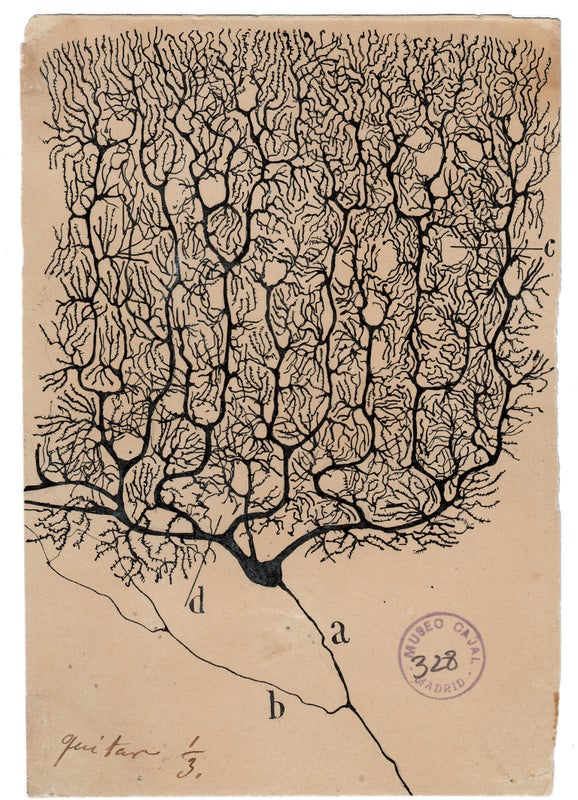

1888年4月,卡哈尔从一只3天大的鸽子胚胎小脑中提取样本。通过显微镜,他凝视着一个清晰、精细的轴突,它从底部呈弧形向下延伸——这是细胞体上一个柔软的圆锥形凸起——他注视着那条黑线,仿佛他还是一个沿着河流前行的男孩。轴突弯曲,沿着下面的细胞层移动,直到开始分支。在卡哈尔的眼中,被黑色反应染色的浦肯野细胞就像是“最优雅、最茂盛的树”。他从细胞的中心“梨状”体一直追踪到它的末端,在那里它接近其他被称为星状细胞的细胞,每个细胞形成一种“篮子”形状。一个细胞的“梨”和另一个细胞的“篮子”虽然密切相关,但从来没有碰过。卡哈尔感觉到一个“新真理”在他的脑海中升起:神经细胞自由地结束。他们是截然不同的个体。

纠结的丛林

自从研究人员开始研究古代的神经系统以来,他们倾向于将其结构与当代技术进行比较。古埃及人在大脑的外部外壳中看到了裂缝和弯曲,这是冶炼矿石留下的波纹渣。古希腊人认为大脑的功能像弹射器。René笛卡尔认为,动物的精神通过中空的神经从大脑流出,使肌肉膨胀,就像液压液通过圣日耳曼皇家花园的机器一样。在交通运输的新时代——19世纪,解剖学家奥托·迪特尔(Otto deiter)和其他许多人一起,把神经系统设想成一条铁路,在其中的路口可以为交通安排路线。

在19世纪中期,铁路对神经系统的隐喻让位于另一项革命性的技术进步:电报。以赫尔曼·冯·赫姆霍尔兹和埃米尔·杜·博伊斯-雷蒙德为首的德国生物物理学派率先发起了这项运动。杜博伊斯-雷蒙德在1851年的一次演讲中说:“我们这个时代的奇迹——电报,很久以前就以动物为模型了。”他认为神经系统和电报之间的相似性要深得多。“这不仅仅是相似,”他写道。“这是两者之间的一种亲缘关系,不仅是结果上的一致,也许也是原因上的一致。”反过来,设计电报网络的工程师,如萨缪尔•莫尔斯和维尔纳•冯•西门子,将生物神经系统视为集权和组织的模型。随着人们第一次在世界各地旅行,并与世界各地的人交流,互联成为了一种社会理想。当德国最终在1871年统一时,以柏林为中心、覆盖所有领土的电报网络成为帝国权力的象征和工具。大约在那个时候,可能是受这个主要隐喻的影响,德国解剖学家约瑟夫·冯·格拉赫(Joseph von Gerlach)通过显微镜观察神经组织,看到了缠结在一起的纤维——网状组织。

卡哈尔在工业化前的农村长大,他在神经系统中看到了童年的自然影像。“在我们的公园里,还有比小脑的浦肯野小体或心灵细胞(换句话说,著名的大脑金字塔)更优雅、更繁茂的树吗?””他问道。他观察到轴突的小枝“就像苔藓或墙上的荆棘”,通常由“像花一样的短而精致的茎”支撑;一年后,他选择了“苔藓纤维”这个词。他发现,这些纤维以“玫瑰花结”结束,它们靠近其他细胞的树突,但同样不接触它们。有“巢尾”和“攀爬纤维”,它们“像常春藤或藤蔓一样附着在树干上”。

最重要的是,这些细胞似乎连接在一起,就像“一片伸展的树木森林”。灰质是一个“果园”;金字塔状细胞被塞进了一个“不可分割的树林”。卡哈尔说,他在思考“成熟森林”和“幼树”之间的复杂性差异时,偶然发现了研究神经系统的胚胎学方法。他的大脑皮层,密不透而又狂野,是一片“可怕的丛林”,就像他曾在古巴参加十年战争的地方一样令人生畏。卡哈尔相信,凭借意志的力量,人类可以将“错综复杂的神经细胞丛林”变成“井然有序、令人愉悦的花园”。卡哈尔总是担心环境的落后会阻碍他的智力成长。他在自传中写道:“我很遗憾没有第一次看到大城市的光明。”但是,他童年时期未开垦的土地,却成为了滋养他不同于同时代人的理解的肥沃土壤。

1894年,在罗马召开的国际医学大会上,卡哈尔在自己写的一篇演讲中(在他缺席的情况下)引用了电报,尽管他不时地引用电报,但他从根本上否定了这种比喻。他的反对来源于他的解剖学发现和他对自己思想的观察。他说:“一个连续的预先建立的网络——就像电报线的格子一样,在其中不能创建新的站或新的线路——在某种程度上是刚性的,不可改变的,不能被修改的,这与我们所有人都持有的思想器官的概念是相违背的:在一定的限度内,它是可塑的,能够通过有指导的精神体操来完善。”换句话说,他知道他可以改变自己的想法。这就是为什么他不能忍受网状结构固定的原因。神经系统必须具有改变的能力,而这种能力,他认为,对一个有机体的生存至关重要。卡哈尔依靠各种术语来表达这个概念:“活力”、“内部分化的力量”、“[神经元]对环境条件的适应”,最重要的是“可塑性”。

卡哈尔并不是第一个使用“可塑性”一词的人,尽管他在罗马向广泛的国际听众发表的演讲可能是该词普及的原因。这个概念仍然是卡哈尔对科学最持久的贡献之一,受到他独特而非传统的世界观的启发。